老编的话:今年是知识青年上山下乡运动50周年。本号开辟的“知青”栏目,将重点分享知青朋友的纪实性文图稿件,期待您的支持。本号对知青朋友“不堪回首”或“青春无悔”的争论不持立场,只愿提供一个网络平台,供大家回忆、再现、追思、反省那一段以身相许的苦乐岁月。

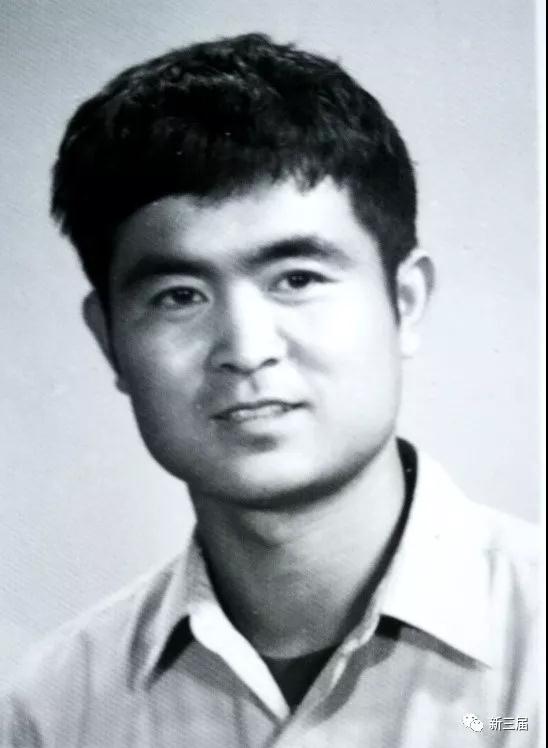

作者简介 王宗禹,1950年生于北京,文革时在北京二龙路学校上高一,1968年12月去山西插队,1972年12月到大同矿务局当矿工,1978年10月考入中国矿业大学矿山机械专业,毕业后在煤炭科学院从事技术工作,高级工程师,后在《煤炭科学技术》杂志做编辑,在《中国安全科学学报》做副主编,编审。

原题

村里的那些“贱民”

作者 | 王宗禹

雁北的冬天很冷,进村以后天气变得越来越冷。我们慢慢适应了睡火炕,烧煤的炉子烟囱通到炕洞里,睡前把炉子封好是个技术活,封好了可以保证一夜炕是暖的,并且温度恰到好处,劳累一天好好睡一觉很解乏也很惬意。

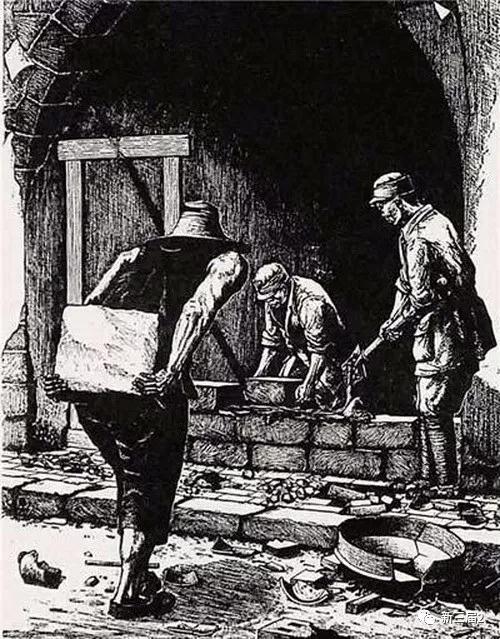

没想到有一天炕塌了,老乡看了后告诉我们,支撑炕板用的不是正经材料,不禁烧,原来是个“豆腐渣”工程。我们去找大队,大队干部说,快过年了,一般社员都不愿意干这个活,找了几个四类分子来给我们重新盘炕。

我们初来乍到,还分不清哪个是地主哪个是富农,这次一下来了五六个四类分子。我们好奇地看着他们干活,这些人看起来和一般的老乡没什么区别,一样的穿得破破烂烂。不同的是,他们默默地干活,很少有人说话,一个上午就把活干完了,收拾好东西默默地走了,我们当然也没有人说一个谢字。

四类分子是指地主、富农、反革命和坏分子,后来又扩充到右派分子,成为五类分子,文革时称为“黑五类”。随着大革命的进展又增加了新的内容,叛徒、特务、走资派。他们都是人民的敌人,是打倒和专政的对象。“黑五类”已经不够用了,以致出现了“黑七类”“黑八类”这样的说法。贫困的农村本来就是社会的最底层,他们在这里更是底层的底层,只有经济上被压榨,政治上被歧视,人格上被践踏的份,确切地说,他们是这个社会的“贱民”。

待的时间长了,有人指点我们,这个是地主,那个是反革命。我们知青本能地和他们保持着距离,一般不会主动去和他们说话。但是每天在一起干活,老乡们在一起拉呱,关于这些人的一些事我们也都听到耳朵里。

“反革命”张德一

我们生产小队有个叫张德一的,身份是历史反革命,具体说是一贯道的点传师。小时候看过一个电影《一贯害人道》,知道一贯道是被取缔的反动会道门。

有一次一伙人干活休息时老张主动聊起他的经历。1950年代初,政府抓捕一贯道骨干分子,他听到风声就逃跑了。那些被抓住的点传师都被枪毙了,他躲了几年后以为没事了,回到村里就被抓住了。所幸打击最严酷的时候已经过去了,他只被判了七年徒刑,坐完牢就回到村里成了被管制的历史反革命。

我看着眼前这个瘦老头,背靠着墙圪蹴(蹲着)着缓缓而谈,全无从生死刀锋攀爬过来的跌宕情绪,似乎在讲别人的故事,不禁生出一些感慨,是啊,保住了小命是第一位的,其他都可以看淡了。我很想问问他当一贯道点传师时的事,还是没有张开口。

“右派”荆日悦

荆日悦原来是公办教师,1957年被打成右派遣返回乡,家里成分又是富农,地富反坏右他一个人就占了两个。我们进村后就赶上了清理阶级队伍运动,凡运动必整人,像荆日悦这样的双料货理所当然就成了整治的对象。

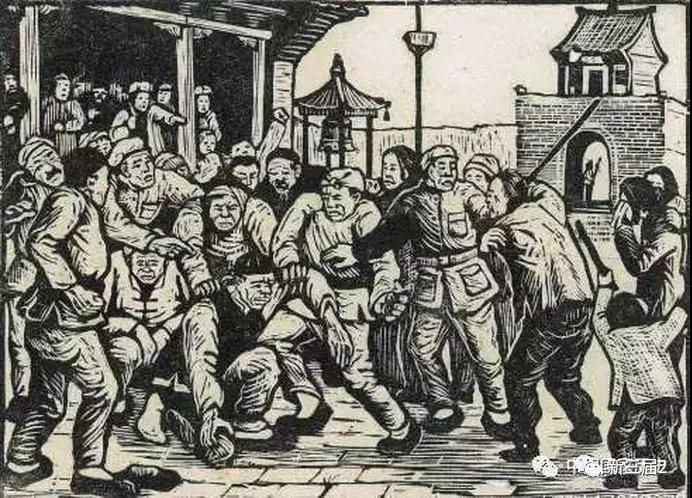

公社干部邓力来到我们生产队主持批斗会,我被指定做记录。荆日悦站在中间,邓力要大家揭发批判荆日悦的罪行,间或冷场,间或有积极分子发言。我可犯了难,他们说的都是些族间乡里,妇姑勃谿的烂事,有些连基本的逻辑都搞不清,真不知道怎么记录。

邓力不断纠正着会议的方向,要荆日悦交代政治问题和历史问题。邓力指着荆日悦说,你就是藏到你妈的X里去,老子也要用毬头子给你捅出来。我惊呆了,汉语言里还有比这个更下流的吗?堂堂国家干部,大庭广众之下,何况在场的还有不少大姑娘小媳妇,竟然如此下流,何以为人!

荆日悦后来又碰到倒霉事。那天副队长领着我们一伙人在公路东面一块地里锄玉米,荆日悦的三小子(外号三白皮)和荆XX家的二虎发生口角,他们两家还是本家,但是素有嫌隙。两个十五六岁的孩子动起了手,手头现成的武器就是锄头,两个人挥舞着锄头打了起来。二虎的哥哥和弟弟也过来参战,荆日悦也挥着锄头赶过来。

五个人五把锄头在地头打成一团,父子二人打不过三兄弟,三白皮被打倒在地,二虎上去一锄头打在三白皮额头上,立刻血流如注,荆日悦见状立刻直挺挺地躺在了地上。人们看得惊呆了,二虎也吓坏了,哆里哆嗦地跟副队长说了些什么,我就在旁边,二虎已经连一句完整的话都说不出了。我们赶快在路上拦了一辆马车,把三白皮送到了不远的公社卫生院,缝了几针,幸好没有伤到骨头。

公社驻村干部李祥福处理了这件事,严厉地批评了二虎一家,二虎家赔了一些医药费。原来我还替荆日悦捏了一把汗,当时如果成分不好打起官司来,即使有理也先输了一半。李祥福的处理很得人心,也有人说李祥福和荆日悦以前是同学。后来知道,在公社那些干部中李祥福的口碑一贯是最好的,他不像有些干部动不动就拿阶级斗争来说事。

2018年8月底,我们一行插友回到插队的地方去寻旧。插队时村里的后生九栓是我们知青的好友,这次我们回去,他领着我在村里转转。在街上见到了荆日悦,此时的他已经92岁了,没想到一见面他还能叫出我的名字。现在的他,“右派”的问题已经得到了“改正”,每个月还可以拿到3000多元退休金。50年前的事他居然都记得很清楚,说到邓力他的气就不打一处来,他说前不久他在县城里碰到邓力,邓力还和他打招呼。他说他当然忘不了批斗会上的事,在大街上把这个也是将近90岁的老人结结实实地臭骂了一顿,算是出了一口恶气。

“叛徒”于美和“富农”焦永

谷前堡村有两个村民们引以为傲的人,一个叫荆仓,一个叫于美,他们都是1940年代参加革命的,现在都在部队上。老乡说他们都当了大官,后来知道荆仓是个团级干部,于美只是营级,真算不上什么大官。

于美驻军在青岛,清理阶级队伍运动中,青岛部队来人调查于美的历史问题,说他历史上有叛变行为。

不久于美回到了村里,带着家眷,还带着一顶“叛徒”的帽子。据说部队对他还是从宽处理,开除党籍,开除军籍,其他则按照复员处理。

叛徒和复员军人的双重身份使得于美在村里的地位有点尴尬,村里对他还算不错,只安排些苦轻的活。秋天时候安排他和知青许全英搭伴看田,那个时候男知青基本都被安排看田,一个知青和一个村里人搭伴,于美和我们这些知青也都混熟了,有时看田巡视时碰到一起也在地头聊聊天。

于美个子不高还挺瘦,但是他是见过世面的人,阅历丰富也很健谈,他年轻的时候卖过麻花,他说先把糖熬成糖稀,用糖稀和面炸出来的麻花是脆的。还说美国在越南投下的定时炸弹,炸弹投到地面会自动向下钻3米,然后水平方向钻一米。这些我都印象很深,感觉他真是个渊博的人,全英和他搭伴看田,一切都听他的。

有一天下午收工的时候,于美领着全英在村西头检查,在一个老汉的箩筐里青草覆盖下翻出了两根瘪玉米。老汉叫焦永,是个富农,驻村的公社干部宋某某立刻绷紧了阶级斗争的弦,当晚就在大队部召开斗争会,将两根玉米挂在老汉的脖子上,站到凳子上。老汉年轻时出口外把十个脚趾头都冻掉了,平时走路都是一点一点的挪,非常可怜。

斗争会后晚上也没让他回家,两个民兵看着他。半夜里他说要上厕所,出了大队部不远就跳到了井里,第二天才被人发现。这样屁大点的事就出了人命,后来县公安局的人说,公安局并没有焦永是富农分子的备案。实际上富农成分和富农分子是有区别的,大多数人并不知道。可恶的是那些掌握权力的人肆意妄为,草菅人命。

不知道于美对焦永的死是如何想法,这样的小事完全可以放过一码,于美的身份实际是处于“贱民”的边缘,也可能是急于表功吧。我看田也抓过一个放羊的小孩烧吃玉米,抓到大队后小孩被村干部扇了两个大嘴巴,对于此事我特别后悔。

后来发生一件事也使于美有些狼狈。一个知青在北京偷了一件军大衣,拿到村里卖给了于美,北京的警察追到谷前堡村,找到于美,没收了作为赃物的军大衣,还把于美训斥了一顿。

军装在当时是抢手货,社会上也充斥着“山寨”军装,人们特别是年轻人都垂涎于一套正宗的军装。我有些纳闷,于美是复员军人,难道还要从外人手里买军装吗?或许于美有自己的苦衷,他需要强化他的复员军人的身份。

50年后我回到谷前堡,知道于美的叛徒问题早已得到了平反,恢复了党籍,补发了工资,但是不可能再回到部队。他在县城里买了房,在那里安度晚年。

没有人为焦永老汉平反,我感到他的冤魂还在谷前堡上空飘着。

二零一八年十月写于北京

矿山建设网公众号

矿山界公众号